キャベツがカビ臭い原因と消し方ガイド

キャベツのカビ臭いや薬品臭、青臭さに悩んで検索している方向けに、原因の判別方法と具体的な対処法をわかりやすく整理します。キャベツがカビ臭いと感じる場合には、臭いの消し方はどうするか、ドブ臭い時や青臭い臭いを消すには何をすればよいか、スープを作る時の注意点や臭み取りに酢を使う手順まで順に解説します。キャベツが臭いのはなぜ起こるのかを押さえつつ、購入後に役立つ保存と調理のポイントも紹介しますので、キャベツが腐った匂いのする時はどう判断するか迷った際にも役立ててください

この記事で得られること(要点4つ)

- キャベツの主な臭い原因と見分け方がわかる

- 捨てるべきサインと安全に食べられる場合の判断基準がわかる

- 臭い対策として有効な下処理と調理の具体手順がわかる

- 保存や調理のちょっとした工夫で臭いを防ぐ方法がわかる

キャベツがカビ臭い原因と基本知識

- キャベツが臭いのはなぜ?

- カビっぽいのはなぜ?

- キャベツがダメになった時のサイン

- 腐った臭いのする時

- 臭いキャベツは食べられるか?

キャベツが臭いのはなぜ?

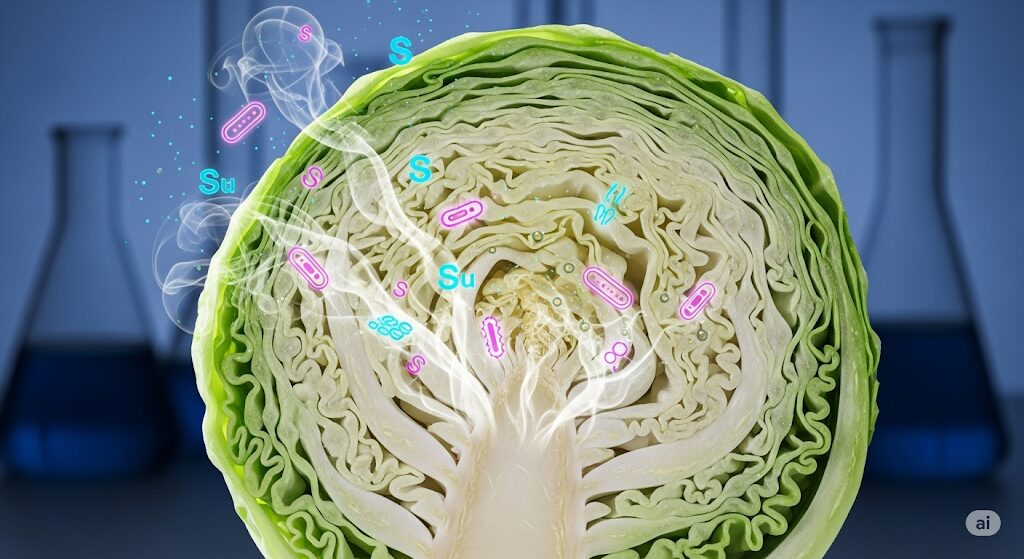

キャベツ特有のにおいは、主に植物に含まれる揮発性成分の化学的変化によって生じます。アブラナ科の植物には、グルコシノレートと呼ばれる含硫化合物が多く含まれており、これが切断や細胞損傷によって酵素(ミロシナーゼ)と反応し、イソチオシアネート類に変化します。このイソチオシアネートがさらに分解・揮発して、ジメチルスルフィドやメチルメルカプタンといった硫黄化合物を生成します(出典:農研機構「アブラナ科野菜の香気成分と生理作用」https://www.naro.go.jp/)。

ジメチルスルフィドは特に加熱時に顕著に発生し、茹でたキャベツやブロッコリーの独特な硫黄臭の主因です。また、時間が経過した千切りキャベツで臭いが強くなるのは、切断面の酸化と微生物活動が進み、硫黄化合物がより多く生成・放散されるためです。

このにおいは生理的に不快に感じられる場合が多いものの、健康被害をもたらす量で存在することは通常ありません。しかし、硫黄化合物の発生が異常に強く、かつ変色やぬめりを伴う場合は、細菌や真菌による腐敗の可能性もあるため注意が必要です。

カビっぽいのはなぜ?

「カビっぽい」あるいは「土臭い」と感じるにおいは、必ずしもカビそのものの発生だけが原因ではありません。主な原因物質は、2-メチルイソボルネオール(2-MIB)とジェオスミンと呼ばれる有機化合物で、これらは微生物(藍藻、放線菌など)が産生します(出典:国立環境研究所「水環境中のカビ臭物質」https://www.nies.go.jp/)。

2-MIBやジェオスミンは、人間の嗅覚で極めて低濃度(数ng/L)でも検知できるほど強いにおいを持ち、墨汁や湿った土のような香りとして感じられます。キャベツがこれらの臭気を帯びる原因としては、畑の土壌環境(水分過多や有機物の分解過程)、収穫時の泥の付着、長期保管時の湿度条件などが考えられます。

これらの物質自体は低濃度では人体に有害ではないとされていますが、カビ臭と同時に変色・ぬめり・腐敗臭がある場合は、腐敗菌やカビの実際の繁殖が進んでいる可能性があります。その場合は廃棄が推奨されます。

キャベツがダメになった時のサイン

キャベツの劣化は、視覚・触覚・嗅覚の三方向から総合的に判断することが重要です。以下は、食品衛生の観点から「廃棄すべき状態」とされる主な指標です(出典:厚生労働省「食品の安全な取り扱い」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/)。

- 葉が大きく変色(黒変・褐変)している

- 白や緑色、時には灰色のふわふわしたカビが目視できる

- 葉の表面や芯にぬめり、ベタつきがある

- 葉が極端に柔らかく、形が崩れている

- 酸っぱい、腐った果物のような強い悪臭

- 芯周辺に小さな黒い斑点が広がっている

- 千切りした際に内側が茶色や黒っぽく変色している

においだけでの判別は誤認の可能性があるため、見た目や手触りと併せて判断することが推奨されます。特にぬめりと強い酸臭が同時に確認できる場合は、腐敗がかなり進行しているサインです。

腐った臭いのする時

腐敗したキャベツは、一般的に強い硫黄臭に加えて、有機酸やアミン類由来の刺激臭を伴います。代表的な腐敗臭成分には、酢酸・プロピオン酸・酪酸といった揮発性脂肪酸、さらにはトリメチルアミンやアンモニアなどがあり、これらは微生物の代謝活動によって生成されます(出典:食品微生物学会「腐敗と微生物代謝」)。

腐敗臭の特徴は以下の通りです。

- 酸っぱい臭い(乳酸菌や酢酸菌が糖分を分解して生成)

- 生ごみ臭(嫌気性菌がタンパク質を分解して生成する硫黄化合物)

- 魚の腐敗臭に近い臭い(トリメチルアミンの影響)

匂いの段階で軽微な場合でも、見た目に異常(変色やぬめり)がある場合は廃棄が推奨されます。腐敗は中心部から始まることも多く、外見が比較的きれいでも内部で進行している可能性があります。

臭いキャベツは食べられるか?

臭いがあるからといって必ずしも有害というわけではありませんが、その原因によって安全性は大きく異なります。

原因が揮発性硫黄化合物(加熱時や切断時の自然な反応)

→ 加熱や調味で軽減可能で、健康被害のリスクは低い。

原因がカビや腐敗菌の代謝産物

→ マイコトキシン(カビ毒)や腐敗毒素を含む可能性があり、加熱では分解されないため危険。

保管時の湿度や温度による二次的な微生物繁殖

→ 外葉のみにカビがある場合でも、菌糸や毒素が内部まで進行している可能性がある。

食品衛生法上も「外観、臭気、味等に異常を認める食品は廃棄が望ましい」とされています。安全性が不確かな場合は食べない判断が推奨されます。

キャベツがカビ臭いのを防ぐ方法と調理の工夫

- カビ臭い時の臭いの消し方

- ドブ臭い時の臭いの消し方

- 青臭い臭いを消す方法

- 臭いのあるキャベツをスープに使う時の注意点

- 臭み取りに酢を使う理由と効果

- キャベツがカビ臭い時の対処法 まとめ

カビ臭い時の臭いの消し方

カビ臭が軽度で、外観に明らかなカビの発生がない場合は、以下のような方法で臭いをある程度低減できます。ただし、安全性が確認できない場合は廃棄が第一選択です。

-

流水での徹底的な洗浄

外葉を数枚剥がし、流水で30秒以上洗い流すことで、表面に付着した臭気物質や微細な汚れを除去。 -

塩水や酢水への浸漬

1〜2%の食塩水、または水1Lに酢大さじ2を加えた酢水に5分程度浸けると、揮発性臭気成分の一部が中和・溶出。 -

加熱による臭気飛散

蒸す、または下茹でをして湯を捨てることで臭い成分を物理的に除去。ただし、揮発しにくい成分(ジェオスミン等)は完全には除去できない。 -

香味野菜や香辛料との併用

ニンニク、生姜、ローリエなどと一緒に加熱調理することで、臭いをマスキング可能。

ただし、カビの胞子やカビ毒が存在する場合、臭いが消えても安全にはならないため、判断は慎重に行う必要があります。

ドブ臭い時の臭いの消し方

キャベツのドブ臭さは、主に水質由来の微生物や藻類に含まれるジオスミンや2-メチルイソボルネオールといった化合物が原因とされます。これらは極めて低濃度でも強い臭気を感じさせるため、消臭は容易ではありません。

臭いを和らげる方法としては以下が考えられます。

-

外葉を多めに除去する

臭気成分が多く付着しているのは外側の葉や茎周辺のため、数枚分を大胆に捨てることで改善。 -

下茹で処理

沸騰した湯で1〜2分軽く茹で、茹で汁を廃棄すると臭い成分が一部除去されます。 -

酢やレモン汁の利用

酸によって臭い成分が化学的に変化し、揮発性が高まるため消臭効果が得られます。 -

香味野菜でのマスキング

ニンニク、ローリエ、セロリなど香りの強い食材と一緒に調理することで、ドブ臭さを感じにくくできます。

ただし、ドブ臭さが強く、なおかつ見た目や触感に異常がある場合は、汚染や腐敗の可能性が高く廃棄が安全です。

青臭い臭いを消す方法

キャベツの青臭さは、葉緑素や不飽和脂肪酸が酸化・分解して生成される青臭系アルデヒドやアルコール類が原因です。この臭いは鮮度の良いキャベツにも存在しますが、調理によって軽減可能です。

青臭さを抑える調理法のポイントは以下です。

-

下茹でして湯を捨てる

揮発性の青臭成分をお湯に移し、捨てることで臭いを減らします。 -

油を使った調理

炒めることで油脂に臭い成分が溶け込み、全体の香りがまろやかになります。 -

酢や味噌との組み合わせ

酸や発酵食品の香りで青臭さを中和・マスキングできます。 -

細かく刻まない

切断面が多いほど細胞破壊が進み、青臭成分が増えるため、大きめに切って調理するのが望ましいです。

臭いのあるキャベツをスープに使う時の注意点

スープは加熱時間が長く、臭いの原因成分を飛ばすことができるため、臭いが軽度の場合は有効な調理法です。ただし、カビや腐敗が疑われるキャベツは加熱しても毒素が残る可能性があるため使用は避けるべきです。

スープに使う際の工夫としては次の方法があります。

-

下茹でしてから使う

下茹でしたキャベツを新しいスープに加えると臭みが減ります。 -

香味野菜の活用

玉ねぎ、ニンニク、生姜、セロリなど香りの強い食材をベースにすると、臭いが目立たなくなります。 -

酸味や香辛料の追加

トマト、レモン汁、カレー粉などの酸味・スパイスで臭いをマスキング可能です。 -

短時間で仕上げる

長時間煮ると臭いがスープ全体に移るため、仕上げの直前に加える方法も有効です。

臭み取りに酢を使う理由と効果

酢は揮発性臭気成分の一部と反応して中和したり、揮発性を高めて飛ばす効果があります。また、弱酸性環境は一部の微生物の繁殖を抑える働きもあります。

キャベツの臭み取りに酢を使う具体的な方法は以下の通りです。

-

下茹で時に湯1Lあたり酢大さじ1〜2を加える

-

酢水(酢大さじ2を水1Lに溶かす)に5分程度浸ける

-

調理の仕上げに酢を加える(酸味を活かした料理の場合)

ただし、酢の香りが料理全体に影響するため、使いすぎには注意が必要です。酸味が強すぎる場合は加熱時間を延ばすことで和らげられます。

キャベツがカビ臭い時の対処法 まとめ

- キャベツのにおいは品種差や土壌環境に加えて収穫後の保管方法や加工工程で大きく左右されます

- 青臭さはイソチオシアネートの分解で生じる硫黄化合物が主な原因であることが多いです

- カビっぽさやドブ臭は土壌由来の2-MIBやジェオスミンが関与している場合があります

- においがあっても見た目に明確な腐敗やカビがなければ調理で改善できることがあります

- 葉の変色やぬめりや明らかな腐敗臭がある場合は安全のため廃棄を優先してください

- 保存は0〜5℃前後の冷蔵環境と芯の処理で鮮度をできるだけ保つことが有効です

- 外葉や芯のくり抜きと湿らせたキッチンペーパーを使う保存法が実用的です

- 酸性処理はジメチルスルフィドの生成や揮発を抑える実験的知見があります

- クエン酸水やレモン水に短時間浸すことで生の青臭さを和らげることができます

- 加熱時間が長いと硫黄化合物が増えることがあるため加熱条件に注意が必要です

- スープなど液体料理に使う前は下処理で臭いを抜くと全体の風味が向上します

- ドブ臭い場合はまず物理的に汚れを落とすことを最優先に行ってください

- 臭み取りに酢を使う場合は浸漬時間を短くして風味の変化に注意してください

- ビタミンCは可食部100gあたり約38mgとされ調理や保存で損失することがありますので注意が必要です

- 臭いの強さだけで健康被害を断定せずに見た目や手触りを合わせて安全判断を行ってください。(kamakura-wu.repo.nii.ac.jp, 食品検定.com, 食品成分データベース)

(参考にした主な情報源:日本食品標準成分表による栄養データ、食品環境衛生の異臭分析、保存や調理に関する実務的な検討報告など)