レースカーテンやドレープに発生した黒カビは見た目だけでなく生活環境にも影響します。カーテン カビ取り ワイド ハイターで検索している方はワイドハイターで本当にカビが落ちるのか?レースカーテンに使えるのか?キッチンハイターやオキシクリーンとの違いは何かといった疑問を抱えているはずです。この記事では洗濯表示の確認から前処理の手順つけおきのコツ色柄や生地への配慮まで具体的にわかりやすく解説します。エマールなどのおしゃれ着用洗剤との併用や簡単にカビが落ちるかどうかの現実的な期待値も整理しているので実行前に必ず目を通してください

この記事でわかること

・ワイドハイターの種類とカビ取りでの使い分け

・レースや色柄カーテンでの安全な処理方法

・キッチンハイターやオキシクリーンとの違いと注意点

・ひどい汚れやボロボロにならないための具体的対策

カーテンのカビ取りにワイドハイターを使う時の注意点

・カーテンの黒カビがとれません。どうしたらいいですか?

・ワイドハイターをレースのカーテンに使える?

・カーテンのカビ取りにキッチンハイターは使える?

・ワイドハイターで簡単にカビが落ちるか?

・ワイドハイターを使ってボロボロにならないための対策

カーテンの黒カビがとれません。どうしたらいいですか?

カーテンの黒カビは、室内の湿度が高く、通気や日光が不足している環境で繁殖しやすい微生物汚染の一種です。カビは胞子を形成し、繊維の奥深くまで根(菌糸)を伸ばすため、表面だけを拭き取っても完全除去は困難です。特に黒カビ(Cladosporium属やAlternaria属など)は、色素成分メラニン様物質を含むため漂白効果が必要となります。

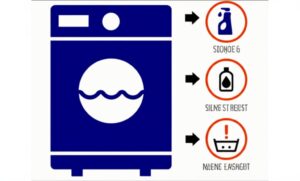

まず必ず洗濯表示(JIS L 0001規格に基づく洗濯取扱い絵表示)を確認してください。家庭洗濯可能マーク(水を張った洗面器の記号)がない場合や、水洗い禁止マーク(洗面器に×)がある場合は、自宅での水洗いや漂白剤処理は避け、クリーニング業者への依頼が推奨されます。家庭洗濯が可能な場合は、以下の順序で作業を行うと効果的です。

- カーテンを吊ったまま、柔らかいブラシや掃除機で表面のほこりや花粉を除去する。これにより、洗濯時の汚れ再付着を防ぎます。

- フックや金具を外し、洗濯ネットに収納する。ネットは生地の摩耗を軽減し、縫製部分のほつれを防止します。

- 黒カビが集中している部分に酸素系漂白剤の希釈液を塗布。必ず目立たない箇所で試験し、生地の変色や劣化がないことを確認します。

- 洗濯機の「手洗いコース」や「ドライコース」で洗浄。高回転脱水は避け、短時間脱水後、そのままカーテンレールに掛けて自然乾燥します。

漂白剤は、繊維の種類や染料の堅牢度によって影響が異なります。ポリエステルは比較的薬剤耐性が高いですが、綿や麻は繊維強度低下や色褪せのリスクがあるため注意が必要です(参考:日本繊維製品消費科学会『繊維の洗浄と洗剤』https://www.jstage.jst.go.jp/article/senshoshi1960/10/9/10_9_574/_article/-char/ja/)。

ワイドハイターをレースのカーテンに使える?

レースカーテンの多くはポリエステルやナイロンなどの合成繊維で作られており、これらは酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウムを主成分とする製剤)に対して比較的高い耐性を持ちます。酸素系漂白剤は、水と反応して酸素を放出し、この酸素が有機色素やカビ色素を酸化分解する仕組みです。塩素系漂白剤と異なり、染料への影響が比較的穏やかで、色柄物にも使える場合が多いとされています。

ワイドハイターPROの粉末タイプは、ぬるま湯(40℃程度)に完全に溶かし、30分程度つけ置きする方法が一般的です。温度が低すぎると酸化反応が遅れ、効果が低下しますが、逆に60℃以上になると繊維の熱収縮や変形の危険があるため注意が必要です。つけ置き後は十分なすすぎを行い、薬剤残留を防ぎます。

ただし、繊維の表面に特殊な撥水・防汚コーティングが施されている場合や、レースにラメ糸・刺繍が含まれる場合は、漂白剤による変色や風合い低下のリスクがあります。このため、必ず洗濯表示を確認し、目立たない部分で事前テストを行うことが推奨されます。(参考:消費者庁『家庭用品品質表示法』ガイドライン https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/)。

カーテンのカビ取りにキッチンハイターは使える?

キッチンハイターや一般的な「ハイター」は、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)を有効成分とする塩素系漂白剤です。塩素系は酸化力が非常に強く、カビの色素や菌糸を短時間で分解できますが、その反面、繊維や染料へのダメージも大きく、使用可能な素材は限られます。

白色の綿・麻・ポリエステルなどで、かつ水洗い可能表示がある場合に限定して使用が検討されます。色柄物やウール、シルクには絶対に使用してはいけません。染料を瞬時に脱色させ、繊維の構造を化学的に破壊する可能性が高いためです。また、塩素系漂白剤は酸性の物質(クエン酸、酢など)と接触すると有毒な塩素ガスを発生するため、混合は厳禁です。

取り扱い時には必ず換気を十分に行い、ゴム手袋・保護メガネを着用します。薬剤を原液のまま繊維に長時間付着させると、生地が脆くなり破損することがあるため、使用時間は製品表示に従い、処理後は流水ですすぎを徹底します。

ワイドハイターで簡単にカビが落ちるか?

酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウムを主成分とするもの)は、酸化反応によりカビの色素を分解し、同時に酸素の発生によって菌体を除去する作用があります。塩素系に比べて生地へのダメージが少なく、色柄物にも比較的安全に使用できるのが利点です。このため、多くの家庭用カーテンの黒カビ対策に適しており、ワイドハイターなどの酸素系漂白剤がよく選ばれます。

ただし、黒カビは表面の黒色部分だけでなく、繊維の奥深くに菌糸を伸ばして定着するため、一度の処理で完全に除去できるとは限りません。特に発生から時間が経過したカビや、高湿度環境で繰り返し繁殖した場合、色素が繊維内部に強固に染み込み、完全な漂白は困難になります。

効果を高める方法としては、以下の手順が有効です。

- 乾いた状態でカーテン表面のほこりや汚れを軽くはたき落とす

- カビが目立つ部分に、酸素系漂白剤の希釈液を直接塗布

- 30〜60分程度の短時間つけおきを、複数回繰り返す

- 洗濯機の「ドライ」や「手洗い」コースなど、弱い水流で洗浄

- 直射日光を避けた風通しの良い場所で陰干し

こうした工程を踏むことで、生地ダメージを最小限に抑えながらカビ除去の効果を高めることができます。それでも落ちない場合は、専門のクリーニング業者による薬剤処理や、超音波洗浄などの特殊技術を検討するのが現実的です。

ワイドハイターを使ってボロボロにならないための対策

カーテン生地が「ボロボロ」になる原因は、大きく分けて薬剤による化学的ダメージと、洗濯時の物理的ダメージの2つです。酸素系漂白剤は比較的穏やかとはいえ、長時間のつけおきや高温水の使用、推奨濃度を超えた高濃度溶液での処理は、繊維のセルロースやポリエステル鎖を酸化させ、強度を低下させる恐れがあります。

また、洗濯時の強い水流や長時間脱水も、繊維を摩擦やねじれから保護できず、結果としてほつれや破れを招くことがあります。これらを防ぐためには、以下の点を徹底すると良いでしょう。

- 洗濯表示を必ず確認し、推奨温度や使用可能な漂白剤の種類を守る

- カーテンフックや金具を外し、目の細かい洗濯ネットに収納

- つけおきは製品の推奨時間(通常30分以内)を超えない

- 脱水は短時間(30秒〜1分程度)に留め、その後はレールに吊るして自然乾燥

- 高温乾燥機や直射日光による過熱を避ける

特にポリエステル系のレースカーテンは熱に弱く、長時間の高温環境で分子配列が変化し、縮みや形崩れが発生することがあります。変色や風合い低下が懸念される場合や、生地の耐久性が低下していると感じられる場合は、専門クリーニング業者への依頼が望ましいでしょう(出典:日本クリーニング協会)。

カーテンのカビ取り、ワイドハイターの効果的な使い方

・ひどい汚れの時の対処法

・色柄のカーテンでの注意点

・エマールとの併用は可能?

・オキシクリーンとの違い

・カーテンのカビ取り、ワイドハイターを使用する時の注意点まとめ

ひどい汚れの時の対処法

カーテンの黒カビや黄ばみが広範囲に進行している場合、通常の洗濯だけでは十分に除去できないことがあります。このような場合は、本洗いの前に部分的な前処理を行うことが効果的です。酸素系漂白剤(主成分:過炭酸ナトリウム)を使用し、水で規定の濃度に希釈した液を汚れた部分に直接塗布します。漂白効果を安定して発揮させるためには水温40℃前後が適しており、これは過炭酸ナトリウムが活性酸素を放出する速度が温度に依存しているためです。

塗布後は5〜10分程度置き、繊維を傷めないよう指の腹で軽く押し洗いをします。その後、全体の漬けおき洗浄に移行します。漬けおき時間はメーカーの規定濃度と使用時間を厳守し、長時間放置は避けます。酸素系漂白剤は繊維の劣化を起こしにくい特性がありますが、それでも長時間の高濃度接触は強度低下のリスクがあります。特にポリエステルや綿混紡素材では繊維の表面処理が剥がれやすくなることがあるため注意が必要です。

汚れが頑固な場合は、短時間の漬けおきを複数回繰り返す方法が推奨されます。プロのクリーニング業では、素材に応じて濃度を1〜3%の範囲で調整し、処理時間も数分〜30分程度にコントロールして対応するのが一般的です。家庭で実施する場合は必ず目立たない箇所で試験を行い、生地の色や質感の変化がないことを確認してから本処理に移ることが安全です。

色柄のカーテンの注意点

色柄物カーテンに酸素系漂白剤を使う場合は、色落ちや柄のにじみが起こる可能性を考慮する必要があります。酸素系漂白剤は塩素系に比べ色素の破壊力が穏やかですが、染料の種類や染色方法によっては数分の接触でも退色が生じます。特に反応染料や分散染料を使用した製品では耐漂白性が低い場合があります(出典:日本繊維製品品質技術センター「染色堅ろう度の概要と判定(JIS L 0801)」https://www.qtec.or.jp/search/test/kenro/kenro01/)。

使用前には必ず洗濯表示を確認し、漂白不可マークがある場合は使用を控えます。試験方法としては、漂白剤を規定の濃度に薄めた液を布の裏側や裾の目立たない部分に綿棒で少量つけ、5分程度放置してから水で洗い流し、色や柄に変化がないか確認します。変色や色移りが見られる場合は酸素系でも使用を避けるか、処理時間を1〜2分程度に制限します。

また、色柄物であっても生地によっては酸素系漂白剤の影響を受けにくい場合がありますが、この場合でも高濃度での使用や高温長時間の処理は避けるべきです。特にプリント柄の場合、インク層のバインダー樹脂が熱や薬剤で軟化し、柄の境界がぼやけることがあります。これらを防ぐため、必ず規定の濃度を守ることが安全な使用の第一歩となります。

エマールとの併用は可能?

デリケート素材のカーテンや、ウール・シルク混紡の製品を洗う場合、中性洗剤であるエマールの利用が有効とされます。エマールは衣類繊維への負担を抑え、型崩れや縮みを防ぐ処方が特徴です。酸素系漂白剤と組み合わせることで、漂白成分による除菌・漂白作用と、中性洗剤による汚れ除去作用を同時に得られる可能性があります。

ただし、すべての酸素系漂白剤がエマールと安全に併用できるわけではありません。メーカーによっては、界面活性剤や安定化剤との化学反応や泡立ちの影響を考慮し、併用不可としている場合があります。花王の公式情報によると、液体タイプのワイドハイターEXパワーやPRO抗菌リキッドは、おしゃれ着用洗剤と併用できる設計になっている製品がありますが、粉末タイプは製品仕様上推奨されない場合があります(出典:花王株式会社公式サイト https://www.kao.com/jp/)。

併用する場合は、以下の手順が推奨されます。

- 洗濯表示と両製品の注意事項を事前に確認する。

- 必ず低温〜ぬるま湯で溶解させ、漂白剤の濃度を規定通りに調整する。

- 洗剤と漂白剤を同時投入する場合は、事前に計量して投入順序を守る(一般的には漂白剤を先に水へ溶かす)。

- 初回は目立たない部分で色や風合いの変化を確認する。

このように、エマールとの併用は適切な条件と製品選択によって安全性が高まりますが、素材や色柄によっては単独洗浄の方が無難なケースもあります。

オキシクリーンとの違い

オキシクリーンは、主成分として過炭酸ナトリウムを用いた酸素系漂白剤で、ワイドハイターの酸素系製品と基本的な化学反応は同じです。過炭酸ナトリウムは水に溶けると過酸化水素と炭酸ソーダを生成し、酸化作用でカビや汚れを分解します。この反応は温度依存性があり、40〜60℃の温水で特に効果が高まることが知られています(出典:日本化学会「化学と工業」誌)。

違いは、配合成分と添加剤の有無にあります。オキシクリーンには界面活性剤や酵素が加えられたタイプがあり、油汚れやタンパク質汚れに対しても効果を発揮します。一方、花王のワイドハイターシリーズでは、繊維の風合い保持や色素の脱色抑制を重視した処方がされている製品が多く、色柄物への適性に配慮されています。

また、オキシクリーンは長時間の漬け置きを前提とした使い方が公式でも案内されていますが、ワイドハイターは比較的短時間での漂白を想定している場合が多い点も異なります。用途に応じて、頑固な黄ばみや長年蓄積したカビにはオキシクリーン、日常的な漂白や色柄物のメンテナンスにはワイドハイターといった使い分けが有効です。

主要な漂白剤の違い(比較表付き解説)

家庭で使われる漂白剤は、大きく「酸素系」と「塩素系」に分類され、それぞれの化学的性質や作用機序、適用できる素材が異なります。選択を誤ると、十分な効果が得られないばかりか、生地の変色や繊維の破損につながるため、両者の特性を理解することが重要です。

酸素系漂白剤は、主成分として過炭酸ナトリウム(粉末タイプ)や過酸化水素(液体タイプ)を含み、水に溶けることで酸素を発生させ、この酸化作用によってシミや黄ばみを分解します。漂白力は穏やかで、色素や繊維へのダメージが比較的少ないため、色柄物やポリエステルなどの化学繊維にも使用できます。また、塩素系では避けたいウールやシルク(※一部製品では不可)にも使える場合があります。反応は温度に依存し、特に40〜60℃の温水で活性化が早まります。さらに、除菌・消臭効果も期待できるため、日常的なメンテナンスや黄ばみ予防に適しています。

塩素系漂白剤は、主成分として次亜塩素酸ナトリウムを含み、強力な酸化作用によってカビや黒ずみ、雑菌を短時間で除去します。漂白力は酸素系を大きく上回り、特にカビ汚れや真菌類の殺菌に効果的です。しかし、染料や繊維に対する影響も強く、色柄物はほぼ使用不可。綿・麻などの白物専用として使うのが基本です。また、タンパク質繊維や一部合成繊維に使用すると、急速な劣化や変質が起こる危険があります。揮発性の塩素ガスが発生するため、使用時には十分な換気が必要で、酸性洗剤や酸性薬剤との混合は厳禁です(有毒ガス発生の危険性あり)。

| 種類 | 主成分 | 特徴 | 色柄適性 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 酸素系(粉末) | 過炭酸ナトリウム | 温水で反応が促進、除菌・漂白・消臭作用、繊維に優しい | 高い | 衣類、色柄物、カーテン、子供服 |

| 酸素系(液体) | 過酸化水素 | 即効性、低温でも使用可、色素への影響少ない | 高い | 衣類の漂白、デリケート素材(※要表示確認) |

| 塩素系 | 次亜塩素酸ナトリウム | 強力な漂白・殺菌力、短時間で効果発揮 | 低い(ほぼ白物専用) | カビ取り、台所まわり、白物衣類 |

カーテンのカビ取り、ワイドハイターを使用する時の注意点まとめ

- カーテンの黒カビ除去には洗濯表示を必ず確認することが基本

- 家庭で洗えない表示がある場合はクリーニング店に依頼する方が安全

- ワイドハイターなど酸素系漂白剤は色柄物にも比較的安全に使える

- 使用前には目立たない箇所で変色や風合いの影響を確認することが大切

- レースカーテンには酸素系漂白剤が推奨される場合が多く安全性が高い

- キッチンハイターなど塩素系は色柄物やデリケート生地には不向きである

- 酸素系漂白剤は漂白力が穏やかで繊維へのダメージを抑えやすい

- 頑固な黒カビや黄ばみには部分前処理や複数回のつけおきが有効である

- 漬けおきの際は目安濃度と時間を守り過度な長時間処理を避けること

- 生地の劣化やボロボロを防ぐには脱水時間を短めに設定することが望ましい

- エマールなど中性洗剤との併用は製品表示に従い目立たない箇所で確認する

- オキシクリーンとの違いは配合成分や界面活性剤による洗浄力の差にある

- 酸素系漂白剤は温水で反応が促進され除菌や消臭効果も期待できる

- 塩素系漂白剤は強力な殺菌・漂白力があるが換気や使用方法に注意が必要

- 安全かつ効果的なカビ除去には漂白剤の種類、濃度、温度、つけおき時間を総合的に管理すること